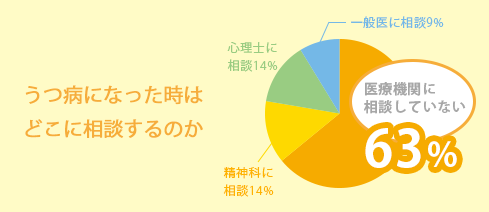

相談もできずに悩んでいる方が多くいます

70%近くの人が心療内科・精神科などの医療機関に相談せずに抱え込んでいることになります。

家族や職場に迷惑をかけたくないという思いから誰にも相談出来ていないケースが考えられます。

早期発見、早期回復のために「ひょっとして?」という症状があれば、心療内科・精神科などの専門機関にご相談ください。

当院は大阪府八尾市の近鉄八尾駅の近くにあります。

当院の治療方針のモットーは「なるべく依存性のあるお薬は用いずに治療する」です。

精神科で用いられるお薬には依存性のあるお薬が少なからず存在します。

私が大学病院に勤めていた際に、依存性のある薬を出来るだけ用いずに患者さんを治すことを上司の先生方から常々指導して頂きました。依存性のある薬剤は即効性があるため、短期的にみれば治療反応も早く患者さんの満足度も高い治療になります。しかしながら、長期的な視点からみると精神依存・身体依存に加えて、認知症のリスクや薬剤による感情の乱れを引き起こすことがあります。そのため、当院では依存性のあるお薬の処方は最低限にするように心がけています。現在飲まれているお薬に関しても疑問点などがあれば、お気軽に当院にご相談ください。

70%近くの人が心療内科・精神科などの医療機関に相談せずに抱え込んでいることになります。

家族や職場に迷惑をかけたくないという思いから誰にも相談出来ていないケースが考えられます。

早期発見、早期回復のために「ひょっとして?」という症状があれば、心療内科・精神科などの専門機関にご相談ください。

MCIというのは認知症になる前のいわば認知症予備軍症状のことです。物忘れ外来を行っているメンタルクリニックは大阪をはじめ全国に多くあります。

子どもから大人への過渡期である思春期は、心理的な自我の目覚め、アイデンティティの確立など、複雑な発達課題に直面します。

不安障害は不安や緊張が不必要に大きくなり、日常生活に影響が生じ人前に出ることを避けたりする状態です。